DEN MENSCHEN VOR AUGEN

KÜNSTLERISCHE STRATEGIEN SEINER DARSTELLUNG IN ITALIENISCHEN ZEICHNUNGEN 1450–1750

23. Januar – 13. April 2025

Zu den größten Errungenschaften der frühen Neuzeit zählt neben dem Wahrnehmungskonzept der Zentralperspektive fraglos die Wiederentdeckung des Menschen in der Kunst als selbstbestimmtes Wesen aus Fleisch und Blut. Sie war kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess beständiger und intensiver Beobachtung und Analyse. Die Sicht auf den Menschen als kreatürliches Phänomen und soziales Wesen, als Person und Charakter vollzog sich seit der Renaissance besonders vielfältig gerade auch in der italienischen Zeichenkunst. Sie ist dem Experiment offener zugewandt als Werke der Repräsentationskunst wie Skulptur und Malerei und bot der neuen anthropozentrischen Standortbestimmung auch insofern einzigartige Voraussetzungen, als es gerade in Italien antike Vorbilder gab, die den Menschen den neuen Bestrebungen gemäß bereits künstlerisch umgesetzt zeigten. Auf dieser Basis erschloss sich die italienische Zeichnung in vielfältigsten Abschattierungen von der Renaissance bis zum Spätbarock das neue Menschenbild.

Die Aufgabe, den Menschen zeichnerisch zu ergründen, seiner Natürlichkeit und seinem Empfinden nachzuspüren, ihn in seinem Verhalten und Bewusstsein zu beleuchten, wird von der Auffindung bislang ungenutzter, für die neuen Zwecke aber idealen Zeichenmitteln und -techniken begleitet. Das Vermögen, mit der schwarzen Kreide und mit Rötel, Pastellstiften und dem Lavierpinsel ihn neu zu sehen und zu zeigen, wurde in höchst verschiedenen graphischen Herangehensweisen ausgelotet. In einer exemplarischen Werkauswahl rückt die Ausstellung „Den Menschen vor Augen“ Abbildstrategien dieser Art in den Blick. Sie unterwirft sie jedoch keiner strengen Systematisierung, in der das einzelne Blatt als Beleg einer vorgefassten These dient, vielmehr sind die Besucher eingeladen, die Werke aufmerksam zu betrachten, ihnen näherzukommen und sie zu genießen, sich von ihnen anregen zu lassen und nach den künstlerischen Strategien zu fragen, die in ihnen zur Wirkung kommen.

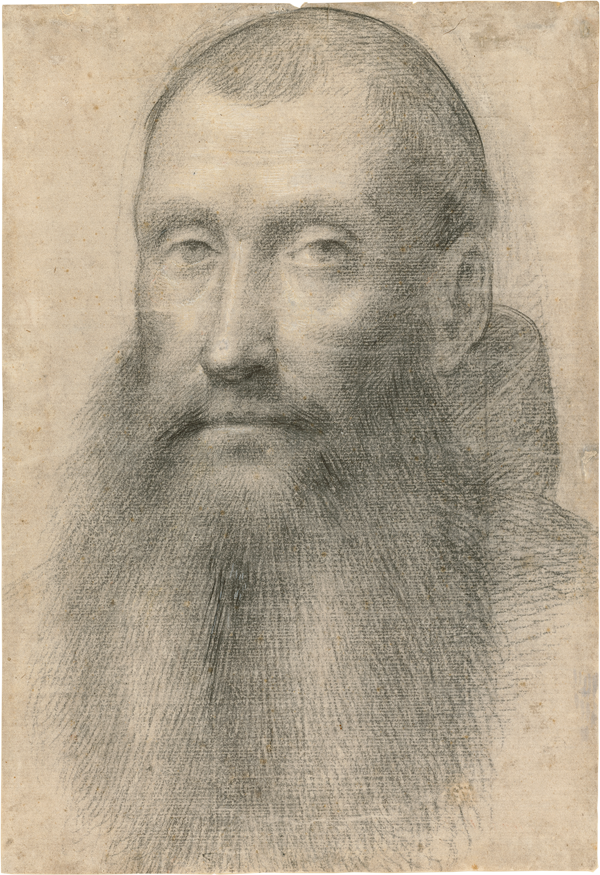

Die Ausstellung umfasst selten gezeigte Glanzstücke der Staatlichen Graphischen Sammlung München, wie die früheste sienesische Bildnisstudie von Domenico di Bartolo (um 1400–1447) oder das Blatt mit einem männlichen Torso, in dem Michelangelo Buonarroti (1475–1564) eine neuartige von ihm entwickelte Strichtechnik von besonders vitaler Wirkung anwendet. Neben einer Reihe herausragender Zeichnungen Fra Bartolommeos (1472–1517) ist auch Jacopo da Pontormos (1494–1557) fulminantes Rötelblatt „Zwei stehende Frauen" zu bewundern, das fraglos unter die schönsten und rätselhaftesten Arbeiten von der Hand dieses Hauptvertreters des Florentiner Manierismus zu rechnen ist. Darüber hinaus sind Blätter zu sehen, die bislang nur der Fachwelt bekannt waren wie Odoardo Fialettis (1573–1638) „Brustbild eines bekränzten Fauns“ oder das Selbstporträt Jacopo Amigonis (1682–1752), des im frühen 18. Jahrhundert im süddeutschen Raum so einflussreichen Vertreters venezianischer Kunst.

THE HUMAN BEING IN VIEW ARTISTIC STRATEGIES FOR ITS DEPICTION IN ITALIAN DRAWINGS 1450 – 1750

One of the greatest achievements of the early modern era in art, alongside the perceptual concept of central perspective, was undoubtedly the rediscovery of the human being as a self-determined individual made of flesh and blood. This rediscovery was not an isolated event, but a process of constant and intense observation and analysis. Ever since the Italian Renaissance, the new perception of the human being as a creaturely phenomenon and social being, as a person and character, has manifested itself in many ways, particularly in the art of drawing. Drawing was more open to experimentation than works of representational art such as sculpture and painting. It also offered unique conditions for the new anthropocentric approach which, particularly in Italy, could draw on ancient models that already represented the human being artistically in line with these new aspirations. On this basis, draftsmen developed an altered image of man in the most diverse shadings from the Renaissance through to the late Baroque – an image they helped to shape in a lasting way.

The mission of exploring the human figure through drawing, tracing its naturalness and sensibility, illuminating its behavior and consciousness, was accompanied by the discovery of previously unused

drawing media and techniques that were ideal for these new purposes. The potential of using black and red chalk, pastel pencils and wash brushes to see and portray the human being in a new way was explored in a wide variety of graphic approaches. Via an exemplary selection of works, the exhibition "The Human Being in View" focuses on depiction strategies of this kind. However, it does not subject the works to strict systematization whereby each individual sheet serves as proof of a preconceived thesis. Instead, visitors are invited to look at the works attentively, get closer to them and enjoy them, be inspired by them and probe the artistic rationale behind the drawings.

The exhibition includes rarely presented highlights from the Staatliche Graphische Sammlung München, such as the earliest Sienese portrait study by Domenico di Bartolo (around 1400-1447) or the sheet of a male torso in which Michelangelo Buonarroti (1475-1564) uses a new drawing technique he developed with particularly vital effect. Alongside a series of outstanding drawings by Fra Bartolommeo (1472-1517), Jacopo da Pontormo's (1494-1557) brilliant red chalk sheet "Two Standing Women" can also be admired – undoubtedly one of the most beautiful and enigmatic works by this leading exponent of Florentine Mannerism. Also on display are works previously only known to experts, such as Odoardo Fialetti's (1573- 1638) "Portrait of a Wreathed Faun" and the self-portrait of Jacopo Amigoni (1682-1752), the most influential representative of Venetian art in southern Germany in the early 18th century.

„Den Menschen vor Augen“ gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten „unbefangen und verwundbar“, erforschen frühe Blätter den Körperbau, oft mit Bezug auf antike Skulpturen, während spätere Studien sich vermehrt am lebenden Modell orientieren. Der Abschnitt „gewandet und kostümiert“, zeigt Menschen in Hüllen, die ihre Träger in die Welt- und Gesellschaftsordnung einreihen. Gruppen und Menschen in Aktion präsentiert der Abschnitt „neben-, mit- und gegeneinander.“ Er rückt das Verhältnis des Einzelnen zu anderen in den Fokus – oft in subtil beobachteten – nur in der Zeichnung möglichen – künstlerischen Ausdeutungen. Auf besonders bewegende Weise bildet sich das Verständnis und Bewusstsein des Menschen von sich selbst in teils skizzenhaften, teils sorgfältig ausgeführten Zeichnungen von Gesichtern und Köpfen ab. Sie setzen im vierten und letzten Abschnitt „privat und offiziell, ideal und grotesk“, den Schlusspunkt der Ausstellung.

Zur Ausstellung erscheint das Katalogbuch „Den Menschen vor Augen. – Künstlerische Strategien seiner Darstellung in italienischen Zeichnungen 1450–1750, von Kurt Zeitler.

"The Human Being in View" is divided into four sections. In the first, unselfconscious and vulnerable, early sheets explore the physique, often with reference to antique sculptures, while later studies increasingly look to the living model. The section dressed and costumed shows people in garments that position their wearers in the world and social order. Groups and people in action follow in next to, with and against each other. This section focuses on the relationship between the individual and others – often in subtly observed artistic interpretations that are only possible in drawing. In a particularly moving way, humankind's understanding and self-perception is then depicted in at times sketchy and at others carefully executed drawings of faces and heads. These bring the presentation to a close in the fourth and final section private and official, ideal and grotesque.

The exhibition is accompanied by the catalogue "Den Menschen vor Augen. – Künstlerische Strategien seiner Darstellung in italienischen Zeichnungen 1450–1750" (ISBN 978-3-422-80248-3), by Kurt Zeitler.